Le gaspillage d’eau dans l’industrie de la sécurité incendie: mobiliser les solutions pour un avenir plus vert

CHEERS À NOTRE OR BLEU! De gauche à droite, Manuel Blass, enseignant École Polymécanique de Laval et Président Prestige Cabinets; Stéphan Thériault, Président Consultants SynQ Inc.; Sandra D. Péloquin, Vice-Présidente transformation durable, Les gicleurs ACME Ltée et Mathieu Laneuville, PDG Réseau Environnement.

Dans le secteur de la sécurité incendie, la priorité est — et demeure — la protection des vies et des biens. Pourtant, un paradoxe préoccupant persiste : les tests et procédures conçus pour assurer cette sécurité entraînent un gaspillage massif d’eau. Pour mieux comprendre cette réalité et identifier des pistes de solution, Sandra D. Péloquin, Vice-Présidente transformation durable chez Les gicleurs ACME (ACME), a échangé avec trois experts, Manuel Blass, enseignant et formateur de vérificateurs de dispositifs anti-refoulement, ainsi qu’entrepreneur en mécanique de protection incendie ; Stéphan Thériault, ingénieur et président de Consultants SynQ inc., une firme spécialisée conseils pour la protection incendie ; et Mathieu Laneuville, détenteur d’une maîtrise en génie sur la gestion des ressources en eau et PDG de Réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec.

Comment un simple constat a rassemblé des acteurs clés

En 2024, Sandra Péloquin, vice-présidente à la transformation durable chez ACME, mandate une firme externe spécialisée en développement durable (Comité 21) pour évaluer l’empreinte carbone de son entreprise. À sa grande surprise, la consommation d’eau figure parmi les enjeux majeurs identifiés. À l’usine, l’utilisation d’eau semble minime. Or, l’analyse révèle que les tests requis pour les pompes, bornes-fontaines et systèmes de gicleurs consommeraient annuellement l’équivalent de quelques piscines olympiques — dont plus de 90 % en eau potable.

Le premier réflexe de Sandra fut de reléguer cette problématique au second plan, étant donné les obligations réglementaires entourant ces tests. Mais le sujet revient rapidement sur la table : sur les chantiers, les installateurs et membres du comité de développement durable chez ACME expriment eux aussi leur malaise face à ce gaspillage.

« En 2025, avec tout ce qu’on sait maintenant, c’est plus que légitime de remettre en question ces façons de faire! » mentionnait André Guillemette, un mécanicien en protection incendie chez ACME travaillant comme installateur de systèmes de gicleurs depuis de nombreuses années.

Cette prise de conscience collective pousse Sandra à contacter la CMEICI (Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installation de Systèmes de Protection Incendie du Québec), qui la met en lien avec Stéphan Thériault. Manuel Blass et Mathieu Laneuville se joignent ensuite aux échanges.

Rapidement, une vérité s’impose : chacun reconnaît l’enjeu, mais seul, personne ne détient les leviers pour le résoudre. Comme l’explique Stéphan :

« Il y a une réelle problématique, et des solutions existent. Mais comme souvent, il y a des freins : les coûts, le temps à y consacrer… Tout le monde veut économiser de l’eau — jusqu’à ce qu’on leur montre la facture. Et surtout, il faudra un organisme de réglementation ou un joueur d’influence pour réellement mobiliser le milieu. »

Des tests essentiels, mais coûteux en eau

Des tests essentiels, mais coûteux en eau

Les tests d’écoulement des bornes d’incendie, d’étanchéité des systèmes de gicleurs et de performance des pompes sont indispensables pour garantir la fiabilité des installations. Toutefois, les méthodes actuellement en vigueur entraînent souvent le rejet de grandes quantités d’eau potable directement dans les égouts ou les réseaux pluviaux.

La problématique des tests de pompes

Dans la majorité des bâtiments protégés par des gicleurs, une pompe incendie est intégrée au système. Chaque année, des tests sont exigés pour vérifier que ces pompes atteignent le débit spécifié par le fabricant. Comme l’explique Manuel Blass :

Dans la majorité des bâtiments protégés par des gicleurs, une pompe incendie est intégrée au système. Chaque année, des tests sont exigés pour vérifier que ces pompes atteignent le débit spécifié par le fabricant. Comme l’explique Manuel Blass :

« Actuellement, dans l’industrie, tout le monde fait la même chose : on puise l’eau potable de l’aqueduc, on la fait circuler dans la pompe… et on la rejette à l’extérieur. C’est un gaspillage immense. »

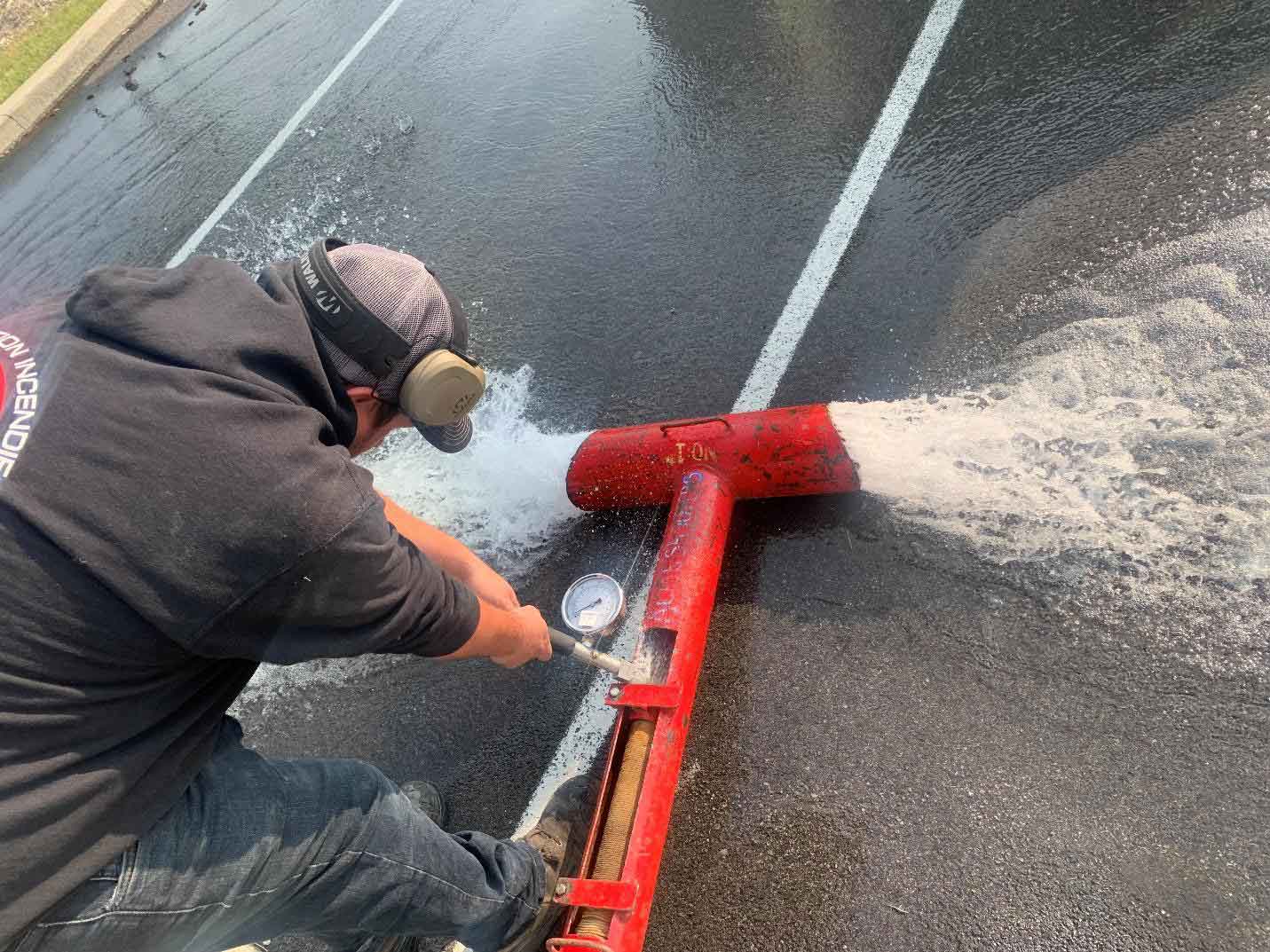

Il faut faire circuler l’eau à travers la pompe incendie quelques minutes pour relever les débits et calculer la perte de pression et les comparer avec la courbe certifiée du fabricant. Un test peut nécessiter plus de 60 000 gallons d’eau, soit l’équivalent de six piscines hors terre de 21 pieds. Et comme presque tous les immeubles de logements (8 unités et plus), hôtels, restaurants, écoles, garderies, commerces de plus de 300 m², tours de bureaux et entrepôts en sont équipés, l’impact cumulatif est immense.

Des solutions déjà disponibles

Des technologies alternatives existent pourtant. Le débitmètre (flow meter), désormais intégré aux nouvelles installations, permet de mesurer les performances de la pompe sans rejeter l’eau à l’extérieur. L’eau circule en boucle à l’intérieur du système, réduisant ainsi le gaspillage à zéro.

Malgré leur faible coût, ces équipements demeurent sous-utilisés. Pourquoi ? Un simple manque de formation et l’absence d’encadrement réglementaire, selon Manuel. Or, il serait possible — et pertinent — d’exiger que les tests de pompes soient réalisés deux années sur trois à l’aide du débitmètre, comme le permet déjà la réglementation.

Former et inciter à changer les pratiques

Former les techniciens expérimentés à l’utilisation de ces équipements est une étape cruciale.

« Une collaboration avec des établissements comme l’école Polymécanique de Laval pourrait accélérer cette transition », ajoute Manuel.

« De plus, une tarification réaliste de l’eau — comme les 4 $/m³ envisagés par certaines villes — pourrait rendre le gaspillage économiquement dissuasif : un test coûterait alors plus de 1 000 $ en eau potable. De quoi encourager un changement », explique Mathieu Laneuville.

Au-delà des pompes : les autres tests problématiques

Les tests de pompes ne représentent qu’environ un tiers de l’eau utilisée. Il faut aussi tester les détecteurs de circulation (flow switch), parfois chaque trimestre. Ces tests nécessitent également de faire couler de l’eau, habituellement vidangée dans les égouts par un dispositif appelé « TEST and DRAIN ».

Des alternatives existent ici aussi, permettant de recirculer l’eau. Ces solutions ont même un avantage secondaire : elles évitent d’introduire de l’eau oxygénée dans les tuyaux en acier, ce qui prolonge la durée de vie du système. Pourtant, elles peinent à s’imposer.

Une gestion inefficace des essais sous pression

Lorsqu’un nouveau système est installé, des essais sous pression sont effectués. Mais comme l’explique Stéphan Thériault :

« Souvent, les tests sont réalisés avant la fin des travaux. Résultat : on remplit, on vide, on recommence… plusieurs fois. »

Ces déperditions sont souvent dues à des impératifs de calendrier qui prennent le pas sur les considérations environnementales — surtout en l’absence de normes claires.

Les tests de bornes : un gaspillage récurrent et évitable

L’accès à une pression adéquate est essentiel pour tout système incendie. Pour cette raison, des tests de bornes sont effectués plusieurs fois par an. Les bornes sont également régulièrement testées et/ou nettoyées par les municipalités. Chaque test signifie ouvrir la borne, laisser couler l’eau… et la perdre (…sans parler des déplacements requis pour se rendre, les inconvénients causés aux piétons, voisinage, possible inondation des lieux, pour ne nommer que ces inconvénients qui accompagnent ce genre de test).

Sandra soulève ici un angle négligé :

« Avant même qu’un contrat ne soit attribué à une entreprise de gicleurs, plusieurs entreprises peuvent effectuer des tests de borne en amont pour soumissionner. Ce sont des tests répétés, sur la même borne. Si tous les résultats de tests étaient consignés dans un registre partagé, on éviterait de répéter. À Montréal, une borne peut être testée plusieurs fois dans un mois par différents intervenants. »

Un tel registre, validé par des ingénieurs et rendu accessible à tous les acteurs, permettrait une coordination beaucoup plus efficace. Sans omettre qu’il y a les inspecteurs de la ville et les pompiers qui sont d’autres exemples d’acteurs intéressés par les résultats de ces tests.

L’innovation numérique pour éviter les redondances

Stéphan travaille justement à la création d’un outil infonuagique qui centraliserait les données des essais d’écoulement. L’objectif : réduire la duplication inutile, gagner du temps (donc de l’argent)… et économiser des millions de litres d’eau.

La clé du succès ? Bâtir la confiance. Plus les données seront nombreuses, plus elles seront fiables. Même les variations de pression naturelles, liées à l’heure ou à la saison, seront mieux comprises grâce à une base de données solide. Les informations réglementaires municipales pourraient aussi y être intégrées.

Une problématique parfaite pour les avancées technologiques incluant l’intelligence artificielle et la gestion prédictive des tests, pensent les quatre acolytes.

Le rôle clé des villes dans la réduction du gaspillage

Mathieu Laneuville, qui a piloté la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ayant permis de réduire la consommation de 33 % en dix ans, explique un autre levier d’action : la gestion de la pression dans les réseaux d’aqueduc.

Une pression excessive fragilise les conduites, augmente les fuites et engendre une diminution de la durée de vie des infrastructures. Pourtant, il est possible de la stabiliser à un niveau constant, comme 60 psi, tout en maintenant l’efficacité des systèmes incendie.

« C’est une des premières mesures qu’on recommande aux municipalités, dit Mathieu. Et dans les bâtiments étagés, l’ajout de surpresseurs permettrait même de réduire la pression minimale du réseau sans compromettre la sécurité. »

Les solutions existent. Certaines sont simples, d’autres technologiques, mais toutes sont déjà à notre portée. À condition d’agir ensemble.

Vers une industrie de la protection incendie plus verte

Comme le résume Sandra :

« Dans notre industrie, le leadership en transition durable reste limité. Je suis convaincue que cela découle davantage d’un manque de prise de conscience collective et des défis propres aux PME — pénurie de main-d’œuvre et absence de spécialistes en développement durable à l’interne — plutôt que d’un manque d’intérêt. Une campagne de sensibilisation sur l’impact environnemental des tests de sécurité incendie pourrait rassembler davantage d’acteurs et accélérer l’adoption des solutions écologiques.

Les certifications LEED et les assureurs pourraient-t-ils jouer un rôle clé? Par exemple, en offrant des points LEED ou des réductions de primes pour les entreprises qui adoptent des pratiques écologiques.

Il ne faut pas considérer l’accès à l’eau comme un acquis au Québec. Soyons à l’avant-garde et inspirons-nous des régions qui ont dû s’adapter, comme la Californie ou l’Europe. »

Changer les perceptions, former les acteurs, moderniser les normes : c’est ainsi que la sécurité incendie pourra rimer avec écoresponsabilité.

Et Mathieu de conclure, avec lucidité :

« Il y a une perception d’abondance et de gratuité de l’eau au Québec… une perception. »

Le moment est venu d’agir. Collectivement.

————–

Conclusion : Solutions au gaspillage d’eau dans l’industrie de la protection incendie

- Utilisation de débitmètres (flow meters) : Intégrer des débitmètres dans les systèmes pour mesurer les performances des pompes sans gaspiller d’eau.

- Formation des techniciens : Former les mécanicien.nes en protection incendie (pas seulement les jeunes qui débutent!) à l’utilisation des technologies alternatives comme les débitmètres et les systèmes de recirculation d’eau.

- Tarification de l’eau réaliste : Instaurer une tarification de l’eau plus élevée pour rendre le gaspillage économiquement dissuasif (ex. : 4 $/m³).

- Recirculation de l’eau : Adopter des technologies permettant de recirculer l’eau lors des tests (ex. : tests de pompes et détecteurs de circulation) au lieu de la rejeter dans les égouts.

- Création d’un registre infonuagique partagé des tests : Centraliser les données des tests de bornes pour éviter les redondances et améliorer la coordination entre les différents acteurs.

- Amélioration des normes réglementaires : Exiger l’utilisation du débitmètre pour les tests de pompes tous les deux ans, comme cela est déjà permis par la réglementation.

- Optimisation de la gestion de la pression : Gérer la pression dans les réseaux d’aqueduc et ajouter des surpresseurs dans les bâtiments pour éviter des pressions excessives.

- Collaboration collective : Encourager une approche collective entre entreprises, villes, et régulateurs pour surmonter les obstacles économiques et réglementaires, et mettre en œuvre des solutions communes.